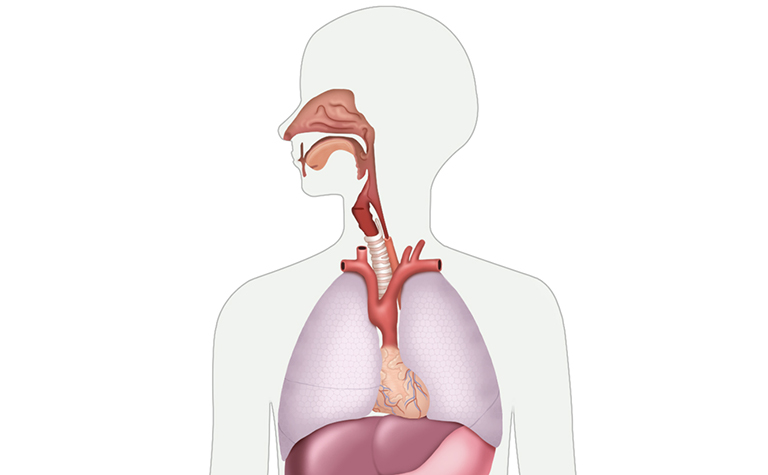

呼吸器内科

- TOP

- 呼吸器内科

閉塞性疾患・拘束性疾患

COPD特有の身体所見

| 正常肺の仕組み |

|---|

|

| 気腫肺があると閉塞障害になる原因 |

|

所見

| ① 打診で濁音界低下、 心尖拍動が心窩部に移動 |

過膨張になると肺が伸びて、横隔膜が下がっていく。その結果、濁音界は低下する。 また、横隔膜が下がると、そこに乗っている心臓は立ってきて、水滴のように見える。(滴状心) |

|---|---|

| ② 胸鎖乳突筋の肥厚、 頸部気管の短縮、 吸気時鎖骨上窩や 肋間の陥凹 |

安静換気のほとんどは横隔膜が担っている。 横隔膜が収縮することで下がり、弛緩することで上がる、この運動を利用して換気をしている。 しかしCOPD患者では肺が膨らむ。 その肺に横隔膜が押されて下がり、平坦になる(平低化)。 肺の平低化が起こると、横隔膜が収縮しても(もともと下がってしまっている状態なので)それ以上は下がらない。 それにより横隔膜を利用した換気ができなくなっている。 ここで呼吸補助筋が機能する。特にその中でも大きな胸鎖乳突筋が主体で、 鎖骨と胸骨を挙上させることにより、胸郭を少しでも挙上させて広げようとする。 常に筋を利用するため胸鎖乳突筋は肥大し、目立つようになる。 頚部所見として、気管が短縮して見える。 COPDの肺が下の方に膨らんでいくときに、気管~気管分岐部~肺門部がその肺の膨らみに合わせて下に引っ張られる。 そのために頸部に見えている気管の長さが短くなる。 さらに、閉塞性障害がかなり強くなり、気管支の支えがほとんどなくなると、吸気でも気道が閉塞し抵抗が増す。 そのため、胸郭を広げて胸腔内を陰圧にしてもなかなか吸気が入ってこない、つまり胸腔内が強度の陰圧となる。 そのためCOPD患者では吸気時に鎖骨上窩が陥凹する。 |

| ③ 呼吸音減弱、 打診で鼓音 |

進行したCOPDでは肺胞が破壊され、空気の出入りそのものが少なくなる。 また、気管支で発生した呼吸音が伝達する際に、肺内に空気成分が増えてくると伝達が悪くなり、 胸壁で呼吸音が聞き取りにくくなる。すなわち、呼吸音が減弱する。 空気成分が増えたことで、打診でトントン叩くと中空の感じで、よく響くようになる。 太鼓のような音、という意味で「鼓音」と呼ぶ。 |

| ④ 口すぼめ呼吸 | COPDでは肺胞が破壊され失われることで、呼気時に肺が圧されると細気管支(末梢の気道)が閉塞して、 空気が出て行きにくくなる。 呼気時に口をすぼめると出口で抵抗がかかり、気道内の圧力が上昇する。 太い中枢の気道から細い末梢気道内まで、ずっと圧力が上昇するので、 細気管支の閉塞(虚脱)が少しは軽減されることになる。 |

肺機能の基礎項目

- 1回換気量(TV):「換気量」とは、呼吸によって肺に出入りする空気の量。1回の呼吸で肺に出入りする空気の量を1回換気量(tidal volume:TV)という。健康な人のおおよそのTVは、体重1kgあたり10mL。体重60kgの人なら600mLになる。

1回換気量(TV)=体重(kg)×10(単位:mL) - 分時換気量(MV):1分間に肺に出入りする空気の量のことを分時換気量(minute volume:MV)という。

分時換気量(MV)=1回換気量(TV)×呼吸回数(1分間) - 最大吸気位 :息をいっぱいに吸った位置。

- 最大呼気位 :息を限界まで吐いたところの位置。限界まで吐いても、肺の中には少し空気は残っている。ゼロにはならない。

- 全肺気量(TLC):最大吸気位で、肺の中に存在するすべての空気量を全肺気量(total lung capacity:TLC)という。肺の大きさを表す。

- 肺活量(VC):最大吸気位と最大呼気位の差を肺活量(vital capacity:VC)という。これは、肺の中に実際に出入りできる空気の量を示す。肺の伸び縮みがきちんとできているかがわかる。

- %VC:性・年齢・身長から求めた標準VCに対する測定値の割合。80%未満は拘束性障害といい、肺が伸びる、あるいは縮むことができなくなっている状態を表わす。

- 残気量(RV):息をいっぱいに吐いたときに気道の中に残っている空気の量を残気量(residual volume:RV)という。これは、肺の中にあるが、呼吸には関係のない、「使用されていない空気」の量を表す。

☆肺の大きさ(TLC)= 肺の中に出入りする空気の量(VC)+呼吸に関係のない空気の量(RV)

※肺気腫になると、肺が不必要に大きくなる・・・RVが増える

1秒率と1秒量

最大吸気位から、できるだけ早く最大呼気位まで息を吐ききる努力をしたとき(強制呼気時)の値。

- 努力肺活量(FVC):息をいっぱいに吸い込んだときから、できるだけ早く息を吐ききる努力をしたときの最大吸気位と最大呼気位の差を努力肺活量(forced vital capacity:FVC)という

※普通の肺活量(VC)との違いは、息の吐き方の違い FVC≒VC

※息を吐くときに抵抗があると(痰や狭窄などで気道が閉塞等)、できるだけ早く息を吐ききる努力をしたときには、吐ける空気の量は少なくなる。つまり、FVC<VCになる - 1秒量(FEV 1.0):息をいっぱいに吸い込んだときから、できるだけ早く息を吐ききる努力をしたときに、最初の1秒間に吐き出せた空気の量を1秒量という。

- 予測値に対する1秒量(%FEV 1.0):%VCと同じ考え方で、性・年齢・身長から求めた標準1秒量に対する測定値の割合。1秒量が健康な人(理想値)に比べてどうかを表し、COPDの重症度を見るのに使う。たとえば、%FEV 1.0が50%未満の場合、COPDとしては重症になる。

- 1秒率(FEV 1.0%):努力肺活量に対する1秒量の割合、つまり、息をいっぱいに吸い込んだときから、できるだけ早く息を吐ききる努力をしたときに最初の1秒間何%吐けたかを表す量。この値が70%未満の場合、閉塞性障害という。(疾患の有無)

☆1秒率はそもそも病気かどうかを評価するのに使うのに対し、予測値に対する1秒量は(病気であるという前提で)病気の重さを表わすもの。

COPDの治療方針

●禁煙

●薬物療法は、主に可逆性のある気道病変に対して行う

抗コリン薬とβ2刺激薬(+ステロイド薬も検討)が二本柱。

※気腫肺があると肺炎になる理由

- 高齢による免疫力低下

- 慢性気管支炎によって痰の喀出が困難になっている

<治療>- 理学療法による去痰訓練

- 喀痰調整薬(ムコフィリンやムコダイン、ムコソルバン)

- マクロライド系抗菌薬であるエリスロマイシン

- ADL低下により、寝たきり ➡ 痰貯留、あるいは誤嚥を起こす

※気腫肺があると肺性心(心不全)になる

- 低酸素 ➡ 肺動脈の痙攣 ➡ 肺動脈圧上昇 ➡ 右心負荷 ➡ 肺性心

- 肺胞が減る ➡ 肺の毛細血管減少 ➡ 肺動脈圧上昇 ➡ 右心負荷 ➡ 肺性心

●栄養療法

呼吸をしているだけで健康人よりも多くのカロリー(1.2~1.5倍くらい)消費している。高齢になると食が細くなる上に、肺が過膨張となり、胃を圧迫するためにより食べられない。満腹に食べると、胃が肺を圧迫し息苦しくなるために、だんだん食べる量が減る。カロリーを消費して、あまり食べないため、だんだんやせてくる。やせはじめると、まず脂肪がどんどん使われてカロリーを作るが、脂肪がなくなると、次に筋肉を異化、消費して必要なカロリーを作り出す。こうなると、呼吸に必要な筋肉、歩くのに必要な筋肉が消費され減少するため、ADLが低下。さらに、骨塩量も減少し、転倒、骨折、寝たきりのリスクが増える。このような理由で、やせたCOPD患者は予後が悪い。

COPDの診断と評価

- COPDはほとんどの場合、病歴から診断が可能。高齢の喫煙者で、徐々に進行する労作時呼吸困難、咳、痰があればほぼ確定。

- 胸部X線写真で過膨張所見(横隔膜平低化、滴状心)を確認、他疾患の除外を行い、スパイロメトリーで1秒率<70%すなわち閉塞性障害を認めたら、診断確定。

mMRC質問票

| グレード0 | 激しい運動をしたときだけ息切れがある |

|---|---|

| グレード1 | 平坦な道を早足で歩く、あるいは緩やかな上り坂を歩くときに息切れがある |

| グレード2 | 息切れがあるので、同年代の人よりも平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある |

| グレード3 | 平坦な道を約100メートル、あるいは数分歩くと息切れのために立ち止まる |

| グレード4 | 息切れがひどく家から出られない、あるいは衣服の着替えをする時にも息切れがある |

COPDの治療戦略

SABAかSAMAを頓用使用から開始

➡ 日常労作時の息切れがあればLAMAまたはLABAを定期使用

➡ そしてしばしば増悪を認めるようであればLAMA/LABAに変更

➡ そこにテオフィリンや喀痰調整薬を追加

ACOの治療

吸入ステロイド(ICS)の使用は、喘息病態の合併が考えられる場合(ACO)の場合

COPD症例のうち、

- 変動性・発作性がある

- 40歳以前に喘息を発症している

- FeNO > 35ppb

上記3項目のうち2項目あればACOと考える。1項目しか満たさない場合でも、以下のうち2項目以上を満たせばACOと考える。

- アレルギー性鼻炎

- 気道可逆性

- 末梢血好酸球高値

- IgE高値

※増悪頻度が高ければICSを使う

※肺炎を繰り返すようなケースではICSを中止することも必要になる。

※喘息とCOPDが両方ある場合は、ICS+LABA/LAMAの3剤併用

※ステロイド剤は%FEV1が50%未満で増悪を繰り返す時

COPD治療薬

| LAMA(抗コリン薬・副交感神経遮断薬) | スビリーバ:1.25mgレスピマット/1日1回/2吸入 |

|---|---|

| LABA(β2刺激薬) | LABA単剤で用いられるというよりは、ICSやLAMAとの合剤で用いられるケースが多い 単剤利用は比較的少ない。 セレベント(フルタイド/アドエア 型のデバイス):1回50mg/1日2回(朝/眠) |

| LAMA/LABA | スピオルト(スビリーバと同じデバイス) ※長期β刺激薬+抗コリン薬の吸入は長期予後に優れている。単剤増量よりも多剤併用を |

| ICS/LABA | 喘息と共通だが、COPDに保険適応があるものは下の3つ。 アドエア、レルベア、シムビコート |

☆下記のような合併症があると、上記の薬剤は注意が必要。

- 抗コリン薬:閉塞隅角緑内障、前立腺肥大では禁忌

- β2刺激薬 :心不全、頻拍性不整脈では禁忌

| テオフィリン製剤 | テオドール/テオロング/スロービット(200)2錠分2 ユニフィルLa(400)1錠2 |

|---|---|

| 抗生剤 | クラリス(200)2錠分2 |

| 去痰調整薬 | ムコダイン(500)3錠分3 |

| 非薬物療法 |

|

喘息

病歴の特徴

「繰り返し」と「可逆性」・・・『以前から咳がしばらく続くことがあったが、自然に治っていた』が特徴である。特に軽症のうち、発症間もない喘息はしばしば自然に治る。

「慢性咳嗽」との鑑別疾患

- 経過が2~3日の「急性の咳」は、上気道炎や感冒がほとんどで、鎮咳薬でよい。

- 経過が2~3週間以上の「慢性の咳」はいろいろな病気を含んでいる。そのうちX線に異常所見がみられるもので、多いのは慢性気管支炎(COPD)、肺癌、結核などである。

| X線所見がない慢性咳嗽鑑別疾患 |

|---|

|

喘息を疑わせる病歴

- 長引く(2~3週間以上)咳

- 過去に繰り返す咳の既往

- 全く症状がない時期(時間帯)の存在

- 夜に多い咳、咳で目覚める、あるいは眠れない

- 発熱はない

- 花粉症や鼻炎などのアレルギー疾患に以前から罹患している

- 喫煙、または間接喫煙

- 室内犬、猫などのペット飼育

- 労作によって息切れし、咳き込むことがある

- 家族歴

喘息の診断

気道可逆性試験

β2刺激薬の吸入で症状や検査所見が改善するかどうかを判定。メプチンを吸入して、明らかな症状の改善、肺機能(1秒量の12%以上、かつ200mL以上)やPEF(ピークフロー)の明らかな改善があれば、有意な可逆性があると判断される。

※リモデリング

喘息という病気の本性は、主にアレルギーを原因とする、「気道(気管支)の炎症」。炎症を起こした気道(気管支)の壁は徐々に厚くなり、空気の通り道が細くなっていく。長期間端息がある場合は、気道の炎症によって厚くなった気管支壁が固くなり、なかなか元の厚さに戻らなくなるために、ますます喘息が治りにくくなる。これを「リモデリング」という。

喘息症状をそのまま放置すると、喘息は慢性化する。

喘息の治療

- 長期管理薬=コントローラー:発作の予防のために、普段から使っておく薬

- 発作治療薬=リリーバー :発作時に使用する薬。吸入して速やかに効果が出る

コントローラーの序列は上位の方が効果と副作用のバランスがとれている。

- 吸入ステロイド(ICS)

- 長時間作用性β2刺激薬(LABA)

- ロイコトリエン括抗薬(LTRA)

- テオフイリン

- 長時間作用性抗コリン薬(LAMA)

- 抗IgE抗体

- 抗IL-5抗体

- 抗IL-5受容体抗体

- 抗アレルギー薬

- 全身ステロイド

吸入ステロイド(ICS)

成人の場合、コントローラーは吸入ステロイドInhaled corticosteroid(ICS)

(フルタイド、アニュイテイ、パルミコート、キュバール、オルベスコ、アズマネックス)

☆吸入器には大きく分けてドライパウダー吸入器(DPI)と、スプレー式の加圧式定量吸入器(pMDI)がある。DPIは粉を自分で吸い込まないと入ってこないが、pMDIはプッシュするとプシュッとガスが入ってくるので、吸入するタイミングが少し難しくコツがいる。

| 種類と特徴 |

|

|---|---|

| 副作用 |

|

※大概の薬剤は400μg/日が中用量(標準的な量)

但しパルミコートは800μg/日、アニュイテイは100~200μg/日が中用量。

低用量、高用量の場合もパルミコートは上記の倍。アニュイティは100μg/日、100μg/日が低~中容量、200μgが中~高容量

ICS/LABA合剤

吸入ステロイド薬(ICS)と長時間作用性気管支拡張薬β2刺激薬(long-acting beta2 agonist:LABA)は別々の剤形で使用するよりも、合剤で使用する方が、有効性が高い。

| 薬品名 | アドエア、レルベア、シムビコート、フルティフォーム |

|---|---|

| 種類と特徴 |

※アドエアは1日2回製剤、レルベアは1回製剤。

※ホルモテロールは、サルブタモール(SABAであるサルクノールの成分)と同じくらい即効性があり、回数を増やすとその分効果が高まる。 |

| 副作用 | ICSによる喉の違和感、嗄声(させい)、口内炎、それにβ2刺激薬にまつわる動悸・不整脈・手のふるえ、めまいなどといったものがある。 |

| 容量 |

※ICS/LABAの低用量もICSと同じく、おおよそ中用量の半分、高用量は中用量の倍。 |

☆若い女性を見たら、妊娠を考慮

FDAカテゴリーBのパルミコートを使うのが無難

長時間作用性β2刺激薬(LABA)

- 気管支拡張薬とは、発作が起こったときに強力に気管支を拡張し、発作を鎮める薬。平滑筋に作用して、平滑筋の収縮を和らげるβ2刺激薬が代表的。

- 使用してすぐに効く短時間作用性β2刺激薬がリリーバーとしてよく使われるが、コントローラーとして使われるのは、立ち上がりが遅いかわりに持続的に気管支を拡張させる、長時間作用性β2刺激薬。

- 必ず吸入ステロイドと併用する

- セレベント以外のLABA吸入薬は、COPDのみにしか使えない。すなわち喘息で使えるのはセレベントのみ。

| 種類 |

|

|---|---|

| 副作用 | β刺激作用の動悸・不整脈・手のふるえ・めまい等 |

抗ロイコトリエン薬(LTRA)

| 薬品名 | オノン、シングレア、アコレート、キプレス |

|---|---|

| 特徴 |

|

| 使用例 | シングレア(10)1錠分1眠前、もしくはオノン(225)2錠分2 |

LTRA以外の抗アレルギー薬

効果が今ひとつであり、吸入ステロイドの普及に伴ってその役割を終えつつある

- 吸入薬(インタールエアゾル)

- 内服薬(アイピーデイー、リザベン、ザジテン、アレジオン、アゼプチン等)

☆鼻炎・花粉症・アトピー性皮膚炎など、他のアレルギーをお持ちの患者に使うと、効果的。喘息コントロールをこれだけでというよりも、補助的な使い方として使用。

テオフィリン

| 薬品名 | テオフィリン(テオドール、テオロング、ユニフィル、ユニコン、スロービッド) |

|---|---|

| 注意事項 |

|

| 使用例 | テオドール/テオロング/スロービット(200)2錠分2、ユニフィルLa(400)1錠分2 |

長時間作用性抗コリン薬(long-acting muscarinic antagonist:LAMA

| 使用例 | スピリーバ 1日1回(COPD治療薬として有効なスピリーバ、喘息診療にも有効。) |

|---|

内服ステロイド薬

| 薬品名 | (プレドニン、メドロール、リンデロン、デカドロン、セレスタミン) |

|---|---|

| 特徴 | 現在では、吸入ステロイドや他の薬を限度一杯まで使ってもなお強い症状がある場合に使用 <大量使用で>

|

抗IgE抗体

- IgEがマスト細胞(肥満細胞)に結合すると、マスト細胞がヒスタミンを放出し、このヒスタミンがアレルギーのいろいろな症状を引き起こす。

- 抗IgE抗体は、そのIgEと結合してIgEがマスト細胞を活性化するのを阻止する、これまでにない作用の薬です。IgEを標的にして狙い撃ちにする。

- 従来の治療でうまくコントロールできなかった難治例、重症例の患者に使用して、効果がある。また、アトピー等の症状にかなり効果がある。

- 血液検査で測定したIgE値がすごく高くなくても、月1回注射を打つ必要がある。

- 問題は、薬価が非常に高いということ。

- 抗IL-5抗体、抗IL-5受容体抗体も似たようタイプであるが薬価が高い

4段階の治療ステップ

喘息の状態を、症状の頻度・強度によって分類。

| 軽症間欠型 | 症状が週1回未満・症状は軽度、短時間 |

|---|---|

| 軽症持続型 | 症状が週に数回(毎日ではない) |

| 中等症持続型 | 症状が毎日・発作治療薬をほぼ毎日使う |

| 重症持続型 | 症状が毎日ある・しばしば増悪する |

吸入ステロイド(低容量)

吸入ステロイドが使えない場合、ロイコトリ工ン括抗薬(LTRA)・テオフィリン徐放製剤を考慮する。まれにしか症状がない場合、コントローラーなしということもある。

吸入ステロイド(低~中容量)

吸入ステロイドでコントロール不十分な場合、通常はLABAを加えたICS/LABA合剤を使用する。他に加えられるコントローラーとして、LAMA・ロイコトリエン拮抗薬(LTRA)・テオフィリン徐放製剤がある。

吸入ステロイド(中~高容量)

ICS/LABA合剤を用い、さらにLAMA・ロイコトリエン拮抗薬(LTRA)・テオフィリン徐放製剤を併用する。

吸入ステロイド(高容量)

ICS/LABA合剤にLAMA・ロイコトリエン括抗薬(LTRA)・テオフィリン徐放製剤、さらに抗IgE抗体・IL-5抗体・抗IL-5受容体抗体・経口ステロイド薬・気管支熟形成術(サーモプラステイ)を併用する。

| 症状の頻度が週1回以下なら |

|---|

|

| 週に数回以上症状がある場合 |

|---|

|

| これらを併用、フルに使ってもコントロール不良なら |

|---|

下記の併用を考慮する

|

ステップダウン

- 炎症反応を鎮めるには数カ月はかかるといわれているので、その前に吸入ステロイドを止めてしまうと、ほとんどのケースで症状が再発する。

- したがって、ガイドラインでは3~6カ月、全く症状がない状態=寛解を目標にし、寛解が得られたら、少しずつ薬剤を減らしていく「ステップダウン」を経て、薬をなくしていく

(例)週に数回以上症状があって、ICS/LABA合剤(標準量/中用量)を開始したとする。

- それで速やかに症状が消失し寛解した ➡ ICS/LABA低用量へ

- さらに寛解状態が続く➡ ICS低用量へ

- それでも寛解状態を維持する ➡ さらに半量を1日1回だけ投与とするか、終了し症状があるときにSABA頓用とする。

リリーバー

| 短時間作用性気管支拡張薬(short-acting β2 agonist:SABA) |

|---|

| 吸入薬(サルタノールインヘラー、メプチンエアー、ペロテックエロゾル、ベネトリン吸入液、メプチン吸入液) ※喘息死亡例に共通していたのは、コントローラーを適切に使わず、気管支拡張薬だけで対処していた。短時間に何十回も吸入していた。 (副作用)長時間作用性気管支拡張薬と同じく、動悸・不整脈・手のふるえ・めまい等 |

| 内服薬 |

|---|

| (ベネトリン、ブリカニール、ペロテックなど) 吸入に比べて効果が出るのに時間がかかり、また副作用も多いことから、あまり使われない |

| ステロイド内服薬 |

|---|

| (プレドニン、メドロール、デカドロン、リンデロン) 発作が出たときに数日間~2週間だけ、やや多めの量(3~6錠)を内服。作用はβ2刺激薬ほど早くないが、使い方が定期的ではなく発作時用 |

ステロイド:controller(長期管理薬)

喘息の早期治療にステロイドを短期集中で投与するのが原則。

早期ステロイド全身投与は、① 中等症以上の喘息発作、または② β2刺激薬吸入1回に反応しなかった場合に使用する。

救急受診1時間以内のステロイド全身投与は入院を減らす。

- 全身投与(経口,静注)

プレドニゾロン1mg/kg 経口×3~5日間 (初日のみ1.5mg/kgのレジメンもあり。最大50~60mg)

またはメチルプレドニゾロン(ソルメドロール)125~250mg静注(1~2mg/kg)投与 デキサメタゾン(デカドロン)(4~8mg、0.6mg/kg静注または経口)1~2日投与であってもプレドニゾロン5日間投与と効果は変わりがない。 - 吸入ステロイドの役割は?

喘息の急性増悪では吸入ステロイドでは戦えない。一方、全身投与(経口,静注)に加えて、吸入ステロイドを高用量併用することで、治療効果が上がる。 - ステロイドアレルギーに要注意

リン酸エステルのステロイド〔デキサメタゾン(デカドロン)、ベタメタゾン(リンデロン)〕は安心して使える。 - アスピリン喘息が疑われる場合コハク酸エステルステロイドは禁忌

コハク酸エステル構造に反応する。

メチルプレドニゾロン(ソルメドロール)、ヒドロコルチゾン(ソルコーテフ)、プレドニゾロン(水溶性プレドニン)は禁忌 - アスピリン喘息が疑われる場合、リン酸エステルステロイドを使用する

デキサメタゾン(デカドロン)、ベタメタゾン(リンデロン)

※発作時のステロイド投薬で急速静脈注射は禁忌で1時間から2時間かけておこなう

ステロイド力価

- 短期型ステロイド:ヒドロコルチゾン:コルチゾール(力価1)

- 中間型:プレドニゾロン(4)、メチルプレゾニゾロン:ソルメドロール(5)、トリアムシノン(5)

- 長期型:デキサメタゾン:デカドロン(25)、ベタメタゾン:リンデロン(25~30)

点滴治療

- ネオフィリン:250mg+生食250ml(5%グルコース)

半量を20分で残り半量を40分でDIV - ソル・メドロール(メチルプレドニン)125mg+生

250ml(3号、1号、5%グルコース) - 3号液200ml+ソルコーテフ(ヒドロコルチゾン)

200mg+ネオフィリン1A

確実に喘息に効く薬

(処方例)以下のいづれか

- シムピコート:1回2吸入/1日2回

- アドエア250:1回1吸入/1日2回

- レルベア100(または200):1回1吸入/1日1回

- フルティフォーム125:1回2吸入/1日2回

2週間後に受診して、改善してれば喘息の診断は確定、そのまま吸入ステロイド治療を継続する

喘息患者のマネジメント

注意点としては、発作の少ない昼間には、身体所見(wheezesなど)や肺機能検査では異常がみられないことも少なくない。

睡眠時無呼吸症候群

日中にひどく眠い、それ睡眠時無呼吸症候群かも

居眠り運転による交通事故が、時々ニュースなどでも取り上げられています。「大型トラックが渋滞の最後尾にノーブレーキで追突した」「対向車が反対車線に飛び出してきて正面衝突」など、中には死亡事故につながる悲惨なケースも見られます。

これら重大事故の際に、事故を起こした当事者は「事故の前後の記憶が無い」などと警察の取り調べに証言をしていることがあります。これは、運転中に「マイクロスリープ(別名:フラッシュスリープ)」が発生しており、非常に危険な状態を生み出しています。

また、最近では高速道路会社NEXCOがショッキングな事故動画を公開しており、車線規制を行っている工事帯へまっすぐに突入する車両や、路肩を低速で作業中の道路作業車に後ろから無減速で追突する事故動画など、最近はこういった事故が多発しているそうです。

この中には、運転中のスマホ操作や自動運転支援機能への過信が含まれますが、一定数の居眠り運転があるとされています。中等症以上の睡眠時無呼吸症候群の患者では、交通事故を起こす確率は通常の約7倍にもなり、米国では交通事故死の年間4万人のうち15~20%で睡眠時無呼吸症候群が関係しているとされています。

運転免許の取得・更新の際には、病気があるかどうかを調べる質問票に睡眠時無呼吸症候群などの「重度の睡眠障害」があるかどうかの項目があります。このときに病気があるのに隠すなど、嘘の記載をした場合には罰則の対象となることがあります。

車を運転しない方であっても、睡眠時無呼吸症候群は日中に眠気や集中力の低下を引き起こすことから、集中力が散漫となり仕事中にウトウトしてしまうことになります。これらは、仕事のパフォーマンスを低下させ生産性や安全性に悪影響を及ぼします、仕事中の重大なミスや大きな事故を誘発させることにもつながります。

さらに睡眠時無呼吸症候群(SAS)は単なる睡眠だけの問題ではなく、うつ病や不安症のリスクを高め、キャリアへの意欲にまで影響を及ぼす深刻な疾患です。そのまま放置すれば、収入の低下という個人の経済的損失、健康や仕事に家庭、ひいては人生をじわじわと蝕んでいく病気でもあるわけです。

こんな症状があったら睡眠時無呼吸症候群を疑いましょう

睡眠時無呼吸症候群は多くの場合、本人には自覚がありません。これは、睡眠中に起こる症状であることから、病気の存在に気づきにくいことがあります。

日本での潜在患者数は、250万人以上(300~600万人という報告も)とも推定されておりよくある病気の一つなのですが、これら治療対象になる90%もの方(200万人)が医療機関へ相談せず未受診で病気を放置していると推計されています。

しかし、睡眠時無呼吸症候群をそのまま放置していますと命にかかわります。就寝中に呼吸が10秒程度止まり低酸素状態が続くことで、心臓や血管といった循環器系に大きな負担がかかることになり、「心筋梗塞」や「脳梗塞」「高血圧」「不整脈」などが起こりやすくなります。また、低酸素状態と睡眠不足の影響で過度なストレスが加わりますと、糖の代謝にかかわる「インスリン」などホルモンの働きが悪くなり「糖尿病」や「脂質異常症」を招くこともあります。

睡眠時無呼吸症候群は、その病気が直接の原因で命を脅かすことはありませんが、中等症から重症となりますと上記の疾患の合併によって7~8年後には20~30%の人が死亡するとされ、生命予後を悪化させ寿命は短くなることが判っています。

そこで、自分では気づきにくい次の症状には注意しましょう。

- いびきが大きい

- 時々いびきが止まる(無呼吸・低呼吸)

- 深夜に何度も目が覚める(中途覚醒)

- 夜間頻尿

- 悪夢を見る

- 日中に頭痛がする、頭が重い

- 朝起きると寝た感じがしない

- 日中いつも眠い、だるい

- 睡眠障害に伴ううつ症状

同居の家族から本人に「いびきがひどい」「就寝中にいびきが止まる」などを指摘されて、受診を勧められ医療機関へ相談に来るケースが多くなっています。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群とは、Sleep Apnea Syndromeの頭文字からSAS(サス)と呼ばれています。大きないびきとともに、睡眠中に空気の通り道(気道)が狭くなり、何回も呼吸が止まる病気です。

7時間の睡眠中に10秒以上の無呼吸が30回以上、あるいは1時間に5回以上あると睡眠時無呼吸症候群と診断されます。呼吸が停止していなくても、血液中の酸素濃度が低下した状態ならば、低呼吸とされます。

この低酸素状態が毎晩続きますと、生命維持に不可欠な最低限の酸素を得ることができなくなり、すべての臓器が悪影響を受けることになります。低酸素状態では当然、眠っていた脳は苦しくなり眠りから覚め(覚醒)て呼吸を再開させます。しかし、しばらくするとまた睡眠状態となり、再び無呼吸が出現します。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の患者様は、このように一晩中「睡眠→無呼吸→覚醒→睡眠」を繰り返すことになり、質のよい睡眠を得ることができなくなります。

働き盛りの中年男性だけではない睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は30~40代の働き盛りで肥満気味の中年男性に多いと言われていますが、女性や子供にも起こります。次の特徴を持つ人は注意をしましょう。

- 肥満

SAS患者の60%で、首周りの脂肪により気道が狭くなり、仰向けで寝ることで気道が塞がれます。学生時代より10kg以上増えた方は要注意で、BMIが高めだと自覚がある場合には検査を受けましょう。 - 小さい顎、小顔

アジア人は顎が小さいため舌根が落ちやすく気道を塞ぎます。 - 家族歴(遺伝)

骨格の特徴は遺伝により引き継がれるため、家族や祖父母にいびきや無呼吸がいる場合には子や孫に遺伝します。 - 男性・閉経後の女性

プロゲステロンは気道を広げる効果があり、閉経後の女性ホルモン分泌低下が気道を狭くします。また、閉経後は基礎代謝が落ち太りやすくなります。 - 加齢

筋力の低下により気道が閉塞しやすくなります。 - 鼻づまり、口呼吸

慢性副鼻腔炎(蓄膿症)や鼻ポリープ、鼻中隔弯曲症、アレルギー性鼻炎などで口呼吸を行っている場合も無呼吸を起こしやすくなります。 - 飲酒、睡眠薬

気道の筋肉の緩みで気道が閉塞しやすくなります。 - 喫煙

たばこによる気道粘膜の炎症や腫れ・むくみにより気道が閉塞しやすくなります。 - アデノイドや扁桃肥大

気道が狭くなり閉塞します。

睡眠時無呼吸症候群は、無呼吸および低呼吸の発生状況によって「軽症・中等症・重症」の3段階に分けられます。軽症の場合は自覚をしにくいものの、放置をしますと重症化する可能性があり、早めに発見をして対策や治療を始めることが重要です。

睡眠時無呼吸症候群の検査と治療

まず睡眠時無呼吸症候群が疑われ、医師へ相談をしますと検査が行われます。自宅で実施可能な簡易的な検査と入院が必要な精密検査があり、一般的には簡易検査(パルスオキシメトリー検査)を行い睡眠時無呼吸症候群の疑いが強い場合には精密検査(PSG:ポリソムノグラフィ/睡眠脳波検査)が行われます。

検査の内容は睡眠の質や睡眠中の呼吸の状態を調べる検査で、まずは自宅へ簡易機器を持ち込み睡眠時無呼吸の重症度を判定するスクリーニング検査を行います。自宅でもできる検査ですので普段の睡眠に近い状態で計測、変わらず仕事や日常生活を送ることが可能で、それほど大きな負担をかけずに検査をすることができます。

検査の結果、無呼吸低呼吸指数(AHI)が5以上で日中の眠気やいびきなどの症状が見られる場合には、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。AHIが5以上15未満で軽症、15以上30未満で中等症、30以上で重症とされています。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されますと、原因などから治療方針が決められます。

SASの治療方法には

- CPAP(シーパップ)療法

CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法として最も一般的な方法です。鼻マスクを介して気道へ圧力をかけた空気を送り込み、気道がふさがらないようにします。

一定の基準を満たせば健康保険の適用(3割負担で月5,000円ほど)となり、医療機関より装置がレンタルされます。 - マウスピース(口腔内装置)療法

就寝時にマウスピースを装着し、下あごを前方に固定して空気の通り道を開くようにする治療法です。

マウスピースの作製は、健康保険の適用となります。 - 外科手術による治療

気道閉塞の原因がアデノイド肥大や扁桃肥大などの場合には、手術による治療が行われることがあります。 - 生活習慣の改善

他の治療法と合わせて生活習慣の改善が必要となります。特に体重の減量は睡眠時無呼吸症候群の軽症化が期待できます。また飲酒や喫煙の制限も心がけましょう。

家族から睡眠時無呼吸症候群を指摘されたら何科を受診すればいい

自分では自覚症状が無く、家族からいびきがうるさいと「睡眠時無呼吸症候群」を指摘された場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。また、会社の健康診断で血圧や脂質異常などで要再検査を指摘され、「昼間に眠い・だるい」などの覚えがある場合にも、すぐに医師へ相談しましょう。

では、「睡眠時無呼吸症候群」は病院やクリニックの「何科」を受診すればよいのでしょうか。

基本的には「内科」を中心として「呼吸器科」「耳鼻咽喉科」「精神科」「循環器科」など様々な診療科で治療は行われております。

とはいえ、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の外来をやっているかどうかがわからなかったり、健康診断で高血圧や脂質異常も指摘されているような場合には、まずは内科のかかりつけ医に相談してみましょう。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)治療の医療機関選びには、定期的な通院が必要になってくることから職場や自宅近くのクリニックで通いやすく立地がよい、などの条件が重要となってまいります。

夜間に眠れないからと、睡眠薬の使用には特に注意が必要です。薬の作用で気道が塞がりやすくなることがあることから、服用の際には必ず処方された医師へ相談をしましょう。入眠前の晩酌(飲酒)や喫煙なども気道が塞がりやすくするため控えてください。

また、肥満は睡眠時無呼吸症候群(SAS)の最も大きな要因です。日頃から食事や運動に気をつけ、肥満の予防や解消(減量)を心がけましょう。

港北メディカルクリニックでは「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の診療・治療を行っております。

少しでも不安に感じている方は、まずは軽度でもかまいませんので、お気軽にお電話にてご相談ください。

現在、他医療機関でCPAP治療を受けられている方で、遠方の病院へ通うのに時間がかかり通院が困難、診察までの待ち時間が長い、などの理由でお困りの場合にはご使用中の機器を継続したままで当クリニックへの転院が可能ですので、お気軽にご相談ください。

港北メディカルクリニック 概要

- 院長

- 大澤 浩

- 標榜科目

- 内科、呼吸器内科、循環器内科、糖尿病内科、消化器内科、アレルギー科、精神科

- 診療時間

- 午前 9:00~13:00 午後 15:00~18:00

- 休診日

- 土曜日午後、日曜日、祝祭日

- 住所

- 〒224-0027神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-8

- 電話

- 045-595-2660

- FAX

- 045-595-2661

- アクセス

- 横浜市営地下鉄 センター北駅より徒歩8分

※駐車場完備

医療法人社団 凰和会理念(医療ポリシー)

- 目標

- 私どもは、患者様に最高のクオリティ-を提供することで、パーソナルなサービスを求める患者様のご要望以上を満たすようケアサービス追及をしてまいります。

- 信条

- 私どもの最大の財産であり成功の鍵ともいえるのはスタッフ一人ひとりです。職務に当たっては各スタッフが尊敬とプライド、そして満足感を抱いていることが大切だと考えます。患者様に最高のサービスを提供し、そのサービスにご満足いただくためには、多くのスタッフの協力が不可欠です。スタッフの相互協力、そして貢献と価値を尊重し合うことが、最高のサービス実現への鍵だと考えております。

- 行動規範

- 私どもは互いの接し方そして相手に対する範の示し方を通じて私どもの理念を実行しています。患者様であれ、提携先であれ、スタッフ間であれ、常に自分がそうして欲しいと思う対応で相手に接しております。